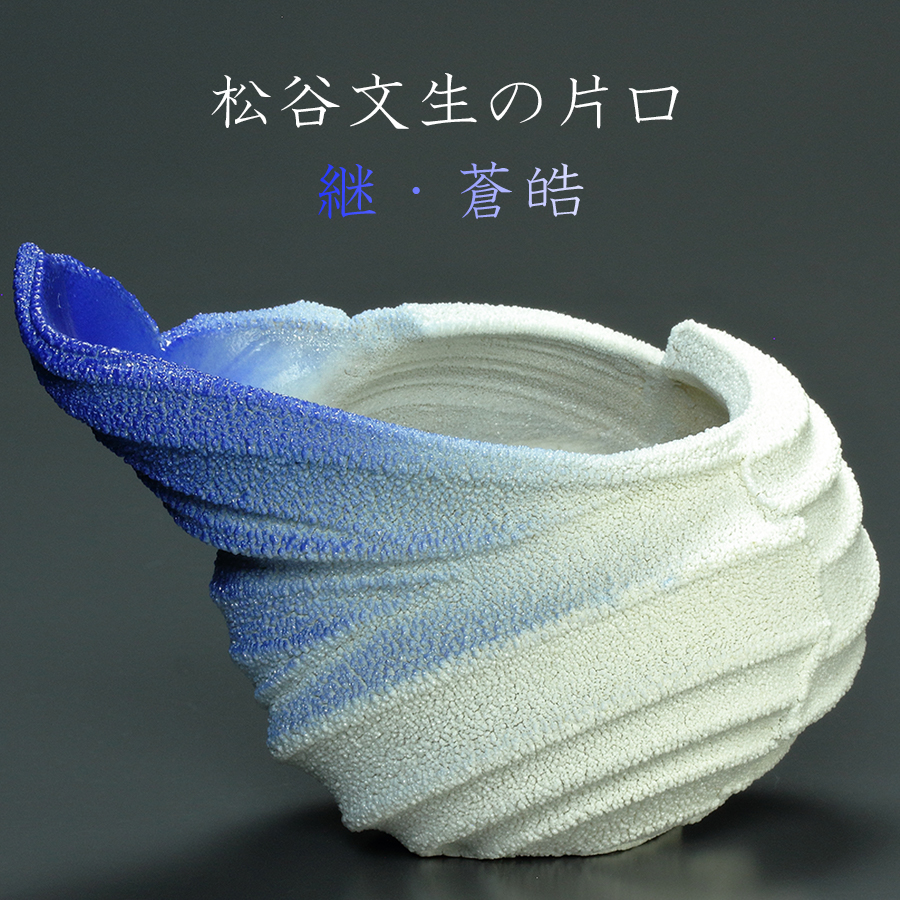

11. 備前皿 16世紀 径48.3㎝高さ8.4㎝

備前のいわゆる「桃山の大皿」です。

この時期の皿には何種類かの規格寸法があります。

この皿はいちばん大きな部類で尺六寸(約48㎝)のものです。このように大きなものでも積み重ねて焼いていますが、いったい何枚重ねて焼いたのでしょうか。

この手の皿は上下に藁を敷いて何枚も重ね積み上げて窯詰めするため、その痕跡が緋襷となって現れるのが常です。

この大皿は全体に赤く上がっていますが、これはそのまま温度を上げてゆけば、藁による襷のところ以外が白くなり、紅白のコントラストのきいた「ふつうの緋襷」となります。つまり緋襷の典型となるにはやや温度が足らなかったことによる緋色です。ですが「襷」はご覧のように現れています。地肌が「まだ赤い」わけで、端の一部に白くなり始めている部分があります(写真3枚目参照)。低火度の緋色は朱がかかり、高火度のものでは紅系になる傾向があります。余談ですが備前の陶土は低過度でも丈夫な炻器質に焼き締まるので量産が容易であったことが、鎌倉中期以降常滑陶に代わり全国シェアを席捲した理由のひとつです。

また桃山備前のこの皿のような“平もの”には、内面に轆轤目を残したものが多いのが特徴です(徳利など“袋もの”ではこの轆轤目は箆削ぎによって消したものが多くなります)。皿に限らず緋襷の大半には塗り土を施されているのですが、あまり知られていないようです。塗り土は「伊部手」だけの特徴ではありません。

この手の皿は重ねて焼くと底が落ちて来るので「削り」の際、ついでに底を押し上げているのも特徴のひとつですが、これは懐石道具である八寸鉢の底をせり上げているのとはまた理由を異にします。(こちらはまた別の機会に触れられれば、と思っています)

緋襷といわれる仕上がりは火が入ると地肌が紫蘇色系となり一般に知られる備前の焼き肌となりますが、同じ形の皿が密着して重なるので火が入らず緋襷となるわけです。

備前陶の赤茶色の焼け色は「鉄分」(けっこう雑な表現なので普段はあまり使いたくない言葉です。実際には「鉄の割合が多い金属成分」で、鉄以外のものも仕上がり色に大きく関与してきます)によるものではなく、備前の土がアルカリと炭素とに特に反応しやすい性質によります。備前の土は例外を除いて大半が「鉄分」はさほど多く含有していないほうなので、火が直接当たらなければ浅めの色(白黄色系)に仕上がります。(「鉄分」が多い場合では火があたらなくとも赤茶色系になります)

この種の皿の伝世、あるいは住居址からの出土例は案外少なく地域も限られており、同じく残存数の少ない「鶴首」や「芋徳利」などとその手業の体質(とても優れた技量の持ち主です)がよく似ているので、特定の供給先への受注品である可能性があります。港湾が整備され始めた中世から近世にその多くが海路により運ばれた備前陶ですが、特注品を積んだ船が沈没すれば「海揚がり」として数少ない器種がまとまって出るわけです。緋襷の鶴首などがその典型例です。この手のものは主に関西へ出荷されたようですが、どのような使用目的であったのでしょうか。たとえば「鶴首」は一般に言われている茶懐石の預け徳利などではなく、この時期他窯あるいは漆器などでも写されていた、銅製の高野水瓶が元型ですので仏器としての出自がうかがえます。ちなみに当時このくらいの大きさの皿を焼いたのは、他では唐津の甕屋の谷、市の瀬高麗神など特定の窯に限られます。

また、こういった大皿がほとんど破損のない状態で現存するのは、他の積荷を緩衝材として重なった状態でそのまま海底に沈んだ場合がほとんどです。

古陶磁については、当時の流通経路とその搬送手段を考証することが大切です。

「土をみる」などと言ったところで、同じ土でもまず製土によって本当に全く別の仕上がりとなるので、ただ土肌を見ただけでは正確な情報を受け取れないことを「やきものの本」にはあまり書かれていないのは残念なことです。他にも巷に溢れる「やきものの本」などには、残念あるいは明らかな間違い情報が満載ですのでご注意ください。備前陶の場合では「土の粒度が細かく、ネットリ(嫌な表現です。他にも個人的に生理的嫌悪感を催す言い回しには「ザングリ」などがあります)していれば「田土」などというのは早計なのです。

「山土、田土」などというものは、焼き上がったものから安直に判断できないものなのですが、このこともなぜかあまり知られていないようです。その区分も実に曖昧で、「山土」が崩れてきたその上にそのまま田んぼがあって、その田を掘って出て来るのは「田土」か?ということです。ここで詳細は省きますが、あえてその区分を設定するならば、まず一次粘土と二次粘土とに分け、更にその二次粘土の状態によって一般に「田土」といわれるものに該当するものとそうでないものとに分かれます。もととなる母岩によって、二次粘土も様々な状態のものと成るわけです。田んぼがなくても「田土」であることもあり、田んぼを掘っても「山土」であったりするわけです。このように「山田」の区分は無意味なので、特に研究関係者がその言葉を用いるのはやめておいた方がよいかと思います。

話をこの皿に戻します。白色一次粘土系の素地で成形され、温度足らずにより朱を帯びた緋色に焼き上がっているため水効きが素晴らしく、水にくぐらせると目を見張るほどの緋が際立ってきますが、先述した炻器質のため堅固な材質感で、魚などの食材を盛っても臭いや汚れが着かないので重宝です。

ところどころに現れた石ハゼも「良く正しい石ハゼ(石ハゼにも良否があるのです)」で、それだけ見ていても半日は過ごせます。

当廊の「酒器と酒の会」で毎回寿司を盛って出していますので、現物確認を希望の方はご来廊下さい。