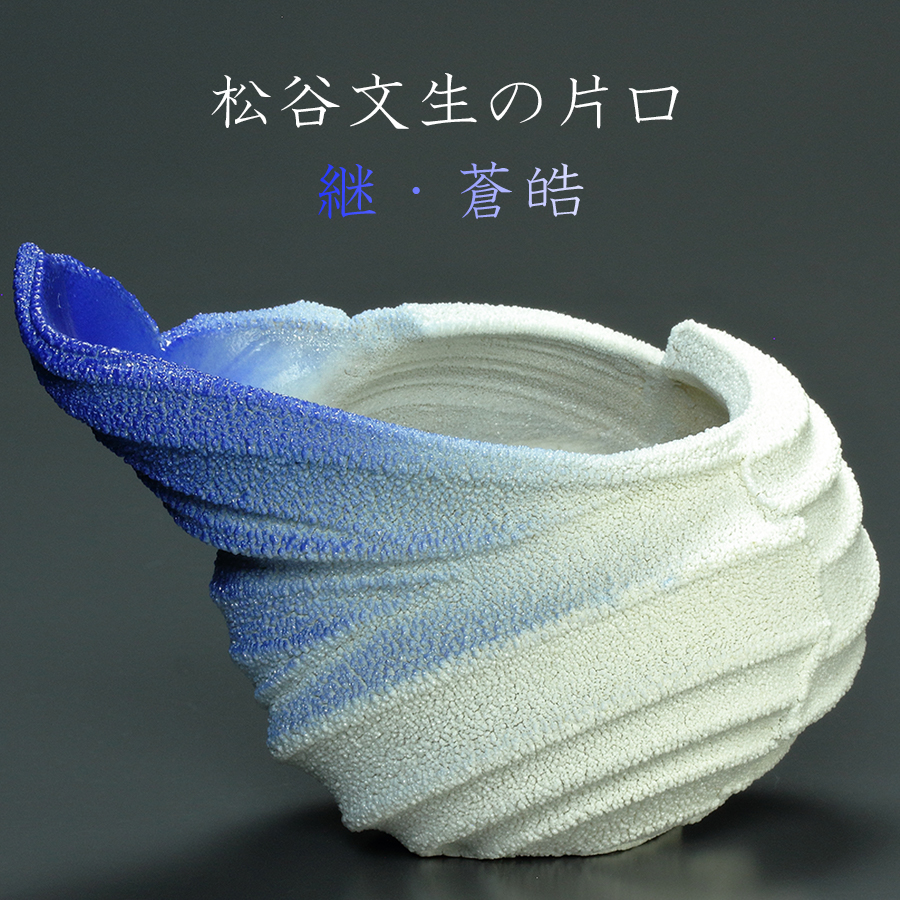

井戸茶碗については、古くから皆で寄ってたかって「ああだこうだ」とさんざん言われていますが、「なるほど!」「これだ!」と納得できるものがなかなか無く、いくら何でもこれはおかしいのではないか?ということに於いてまさに膨大な宝庫といえます。ですが、この宝の山は決して喜べるものではありません。

そのようなわけで、何しろ「常識を疑う」ネタがあまりにも豊富に過ぎるので少しずつ述べてゆくことにします。

これはあくまで既説の「謎」に対する疑念であり、決して井戸茶碗そのものに謎や曖昧さがあるわけではありません。

まずは「何をもって『井戸』であるのか」という基本についてですが(ここでは名称の由来ではなく、その認定基準のことです)これが案外、曖昧模糊、魑魅魍魎という現状で、なぜか明解に示されているものをこれまで見かけません。

ただ単に、貫入が目立って梅花皮が出ているだけの堅手の出来損ないが、徳利や盃を含め、古美術市場あるいは“しかるべき著名本”などで「井戸」とでっち上げられているのが日常茶飯事ですが、これを整理整頓して「井戸」という定義を設けることは、そのように難儀なことなのでしょうか?

そんなことはありません。これは至って実に簡単なことです。

井戸茶碗と呼ばれているものは、これがさらに「大井戸」「青井戸」「小井戸」、そして「井戸脇」「小貫入」と分類されています。これらの分類は請来当時のものではなく江戸末から近代にかけてのものですが、こちらの分類方法は、先ずその形姿により「大井戸」「青井戸」が選出設定され、そこから漏れたものが「小井戸(古い箱書には古井戸とも)」そして、井戸と言いたいところだが、ちょっと・・・というものは「井戸脇」、更に、細かい貫入と釉質だけは井戸っぽいのだが・・というものが「小貫入」ということになっています。先述の「近年溢れ返るただの堅手」は、もちろんこれらのいずれにも該当しません。

ここではまず、井戸茶碗の象徴といえる「大井戸」について述べます。

大井戸には文字通り、口径が15~16cmの“大振り”のものが多いのですが、大井戸とその他の井戸を決定的に分別する要素はこの“大きさ”ではなく、先に述べたようにその造形です。現に「小井戸より小さな大井戸」なども存在します。

ここで注意しなければならないのは、江戸後期以降これらが分類され大井戸に付加価値が高まると、当時から道具商達が「少し似た部分のある大きな碗」も強引に捻じ込んだものが大井戸として伝世しているものが少なくないというわけです。

現に数年前、東京の根津美術館で大々的に開催された、井戸茶碗だけを一堂に会した展覧会は実に壮観でしたが、中には大井戸と呼んではいけないものつまり「大井戸でないもの」も数碗「大井戸」として展示されていました。こういうことをすると大勢に「大井戸といってもいろいろあるものだ」という間違った感想を抱かせてしまい後々面倒になるものです。

大井戸には「いろいろ」あるにしてもそれは定形化された規格内での「いろいろ」に過ぎず、決してあのような「いろいろ」ではなく、フンボルトペンギンの個体差のようなものです。

ここで「それでは、その大井戸の基準を示せ」となりますね。

これは至って簡明に示すことができるものです。

具体的に、ごく簡明な一例としては、銘「喜左衛門」(「有楽」や「美濃」などでもかまわないのですが、とにかく話をより「簡明」にするためこれを選びます)と同一作者が同一の意図を持つ規格で作られたもののみが大井戸茶碗である、ということです。簡単なことですね。

一般の愛好者さんならまだしも、「何でそれが断定できる!?証拠は?」などと言う“専門家”がもし居るならば、即刻に廃業してもらわなければなりません。この程度のことが判別できないということは、知り合いとそうでない者を道で会って判別できないので、挨拶の前に「本人確認のため、頬っぺたの細胞よこせ」というのと全く同じことです。脳のある部分に激しい損傷でもない限りこのようなことにはなりません。

こういった責任を生じない一般愛好者も、通常自分の好きな作者のものをその他類似品と、キャプションや栞などを見ず、説明を受けなくとも遠目でもひと目で判別します。

証拠が無ければ発言どころか推測すらできない“あきめくら”としか思えない「専門家」がこの分野のレベルを下げるのです。やきものの場合では、常にその物的証拠が眼前に確かに実在するにも拘らず、です。

井戸茶碗は日本からの数量限定での注文品であること、更にその時期そのような注文をこの国から彼の国に入れるのは茶の湯を前提としたものであること、つまり「茶碗」として慶尚南道頭洞里の窯で注文生産されたことが、その形状、材質、伝世と残存そして出土状況より合わせて推測することができます。

(因みに、古渡伝世の「刷毛目茶碗」もこの頭洞里の窯で焼かれたものですが、近代になってから入って来た、いわゆる「新渡」の刷毛目(現在市場で見かける李朝刷毛目の大半はこちら)を量産した全羅南道産のものは古渡りの伝世品では見かけません)。

これは思い込みや地元贔屓の島国根性、または「そうであればよいのに式」の願望を基にした憶測ではありません。例えば、同種のものが生産地である朝鮮半島には全く遺されておらず、すべて日本に伝世として存在することは、当地での特殊用途にて別注された器種(通説に多い祭祀器など)ではない可能性を裏付けるひとつの事実です。「高台が高いので祭器」というのはたいへん短絡的な発想です。

その根拠や関連事項をひとつひとつ挙げてゆけば結構な量となりますので本稿では割愛しますが、続編などで少しずつ述べてゆこうと思います。“専門家”の方はこの程度のことは自分で考えて下さい。

さすがに、いまだ「庶民の雑器であった大安物を茶碗に見立てた」という無茶苦茶を堂々という人は近年では見かけなくなりましたが、代って今度は推論すらも明確に表明できない“専門家”ばかりな現況はけっこう問題です。

話を戻します。

何をもって「井戸」とするか、には形姿と制作意図以外にあとひとつ条件があります。

それは素地と釉薬の素材です。「焼き成り」ではなく「素材」です。専門家であればこの程度のことは・・・・・アホくさいので止めておきます。

この条件に当てはめると、現在有象無象に「井戸」として市場流通するもの(この中に「井戸」は皆無と言っても差し障りないでしょう)、先の井戸茶碗展や著名本掲載のもの、「~旧蔵の徳利」などと言った多くの「井戸」はたちどころに井戸でなくなるわけです(こういう例はなぜか徳利に多くみられます)。

現代作者が出来の悪い写しを「井戸」としているのはまだ可愛らしいものですが、多くの古美術商が、貫入やカイラギさえ出ていれば何でもかんでも「井戸」として高く売ろうとする常套手段は、見ていて本当に厭らしいものです。よく見かける李朝後期の粗質白磁に貫入やカイラギが出たものなどは「井戸脇」はおろか「井戸風」ですらなく、「井戸」という言葉を使った時点で詐欺行為または誇大広告にあたり、即刻JAROへ申告すべき事案です。「〇フオク」などで井戸が出回ることは、万が一にもありません。

因みに茶碗以外で「井戸」と言える著名なものとしては、やはり根津美術館の「此の世の香炉」があります。井戸茶碗と同じ作者が同じ素材で制作した塩笥(しおげ)小壺を千利休が香炉に見立てたと言い伝えられるものですが、これは茶碗ではありませんが例外的に井戸と呼べる珍しい作品です。これを「井戸茶碗展」の際に参考出品すればよいのにと思いましたが、なかったのは百貨店などと同様、官僚体質と化した美術館員の融通の利かなさのせいなのかどうかは知るところではありません。

以上まとめとして、井戸茶碗(まずは今回取り上げた「大井戸」)であることの基準は、『同一作者と注文主による造形デザインと素材による一度限りの企画モノ(おそらくひと窯)であり、それは残存あるいは出土の状況からみて、日本から茶の湯のために発注された茶碗であり、それに合致する現存の三十数碗と茶碗以外のごく少数の例外(同一作者が同一の「ノリ」で同一の素材を使用した徳利、盃、小壺など)のことで、茶碗の実例を挙げると銘が喜左衛門、美濃、有楽、堀、毛利、金地院、佐野、細川など、その他多目に見積もれば三十碗ほど現存する茶碗のことです』という話でした。「さわり」のつもりが少し長めになってしまいすみません。

最後に参考として、「モノの本」などで井戸茶碗の話となれば必ずといってよいほど、“井戸茶碗の約束事”つまり井戸の基準と言われてきた条件が出て来ますのでこれらを引用し、少しだけ注釈を付しておきますので、ここまで読んで下さった奇特な方は「毒喰わば皿まで」とお目通ししてみて下さい。

1.枇杷色の肌である。

※注1 小井戸の銘「六地蔵」のようにそれに該当するものも稀にはあるが、例えばその代表とされる「喜左衛門」「細川」「有楽」などは黄味がちの檜皮色であったり薄紅や青味混じりの白色系、またはブタ色(これが最も多い)だったりで、「枇杷色」のものは実際にはほとんど存在しない。図版などでは印刷で色補正の結果「枇杷色」になっているものが特にひと昔前の出版物には多くみられ、多くの「現物を見ず本でマネする陶芸作家」たちがそれを目指し、愛好者も無邪気にそれを基準と信じ込み、美術館で現物が展示されれば悲惨極まりない酷い照明により実色がほとんど判らず、その結果本で見たイカの燻製のような色を枇杷色だと思い込み(黄瀬戸などでも同様の現象が発生)、現代作家の生焼けの赤い素地に古色付けした場末の古道具屋に転がっているような汚らしい出来損ないを喜ぶ、という実に情けない事態となっている。

2.竹の節高台である。

※注2 これは何も井戸の高台に限った特徴ではないが、問題は「高台の外側上下を箆で削り云々」などと、とんでもない出鱈目を「専門家」が平然と書き放ち、作者がそれを真に受けほんとうに削り込んで竹の節状に仕上げるという、悲惨を越えて冗談以外の何ものでもないようなシロモノも多い。

高麗茶碗に限らず、唐津などを含む“ほんとうの”竹の節高台の「畳付き側」は轆轤目をそのまま残し削りは入らず、井戸ではこれが螺旋状となり見る角度で極度に変化する。「細川」ではその竹の節の側面を真直ぐに修正することに成功し、「喜左衛門」では湿台(シッタ)に斜めに据えたため、全体の傾き以外にも「竹の節側面の削り残し」が生じ修正を試みた痕跡が残る)。また見る角度で「左右の線が平行」になるポイントが出るのだが、検品を通り残るどころか此の国では後年「見どころ」となるので、それでよかったのであろう。

3.轆轤目が見られる。

※注3 古今東西、轆轤成型のやきものの多くに見られる。

よってこれは井戸茶碗の特徴ではなく、特徴は「轆轤目の入り方」にある。例えば大井戸と青井戸とでも轆轤目は異なる。

余談だが、轆轤目は楽器奏者における「音色」などと同様で、その作者の特質が顕著に出るため「同じ手」の判別が可能であるが、もちろん音楽同様興味のない者には分からない。陶磁分野では“専門家たち”がその程度のことが分からないことに問題がある。

因みに古い本には「轆轤目五筋」などと記されたものもあるが、この場合の轆轤目は仕上げ挽き以前の第二段階での轆轤目を数えていることによる(井戸茶碗の轆轤成型は三段階(三手)であるが、ここで詳細は省く。いずれにせよこれも「五筋」とは限らない)が、よく見ればその間に第一、第三段階による別質の轆轤目が細かく複数入る。

4.高台内に「兜巾」がある。

※注4 「兜巾」とは高台内中心部の螺旋の頂上にあたる削り残しが“山状”に盛り上がった部分を指す(こんな説明を読むヒマがあれば現物を見よ)。この時代の李朝陶磁には、かなり多くのものにこれがある。

5・釉に細かな貫入がある。

※注5 井戸より細かい貫入を持つやきものは、世界中に掃いて捨てるほどある。

この場合、「貫入の形状と在質感とその経過の状況」が何より重要で、その素材や釉の調合比に関わる一次情報であるのだが、大概それには全く触れられていないのがこれまでの慣例である。

6.見込みが深く削り込まれ、杉なりになっている

※注6 (この表記は、とある“専門家”の著書よりそのまま引用したが、あまりにも酷く気の毒ですらあるので、本来明記すべき文献並びに著者名は伏せる)

まずは井戸に限らず、轆轤成型による高麗茶碗(高麗茶碗にも限らず)は通常、見込みを削ったりはしない。楽茶碗などは成形方法が異なり茶碗の成形法として例外中の例外といえる(現代作はこれまた例外で「何でもやりたい放題」なのでここでは論じない)。

井戸茶碗は第一段階での立ち上げの轆轤目を最後まで残す、他の高麗茶碗にも多く見られる手法をとっていて、例えば銘「美濃」などに見られる見込み中心部脇の段差なども決して「削り」によるものではなく、中心には成形第一段階での轆轤目を残している。

また「杉なり」というのは、呉器系の茶碗にみられる見込み中心部の傾斜がきつめで尖状に近い曲線を指すものであるが、井戸茶碗でこれに該当するものはこれまで見たことも聞いたこともない(先の「井戸茶碗展」の展示品にも一碗も無い)。見込み中心部はたしかに深くとってあるが、それは「削り」によるものではなく、またその形状も中心部の曲線は緩やかで平坦なものもあり、かつ見込み周辺部は広くとっており、見込みの形状は「杉なり」ではない。たとえ著者の観察不足であっても、初心者も読む類のやきもの本にこのように明らかに誤った記述をしてはいけない。これは常々このコーナーで繰り返している「専門家の出鱈目」の典型例と言える。こういった部分が一箇所でもある著書は大概この類の内容が全編に渡るが、このような“専門家”の腰巾着のような“現代作家”達が、往々にしてやきもの関連メディアや機関誌などの常連となっているものである。

7.高台内外に梅花皮(カイラギ)がある

※注 ないものもありますよ。

という具合に、この「約束」は約束になっていませんでした。

「茶碗の約束ごと」とは何か?とよく尋ねられますが、これは現在のように現物をまとめて観る機会や情報も出揃っていなかった時代、数寄者の間で『伝説』となっていた器物に対する言い伝えの一例(伝承というには弱いものです)のことです。おそらく道具商のキャッチコピーも兼ねていたことでしょう。

現在ではこれらの実物を一般庶民でも容易に見る機会が多くあることは、現代という時代のひじょうに数少ない良い側面のひとつです。ですからこのような「村伝説」などを全く気にすることなく、ぜひ自らの眼でご確認下さい。