1. 信楽大壺 14世紀 高さ46.8cm

信楽は在地窯でした。

中世のやきものには、広域流通を主としたものと、現地近郊での需要を賄ったもの(現在でいうところの「地産地消」です)とがあり、前者の代表として常滑、備前、後者には信楽、丹波などがあります。

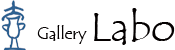

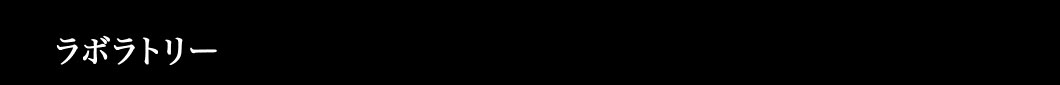

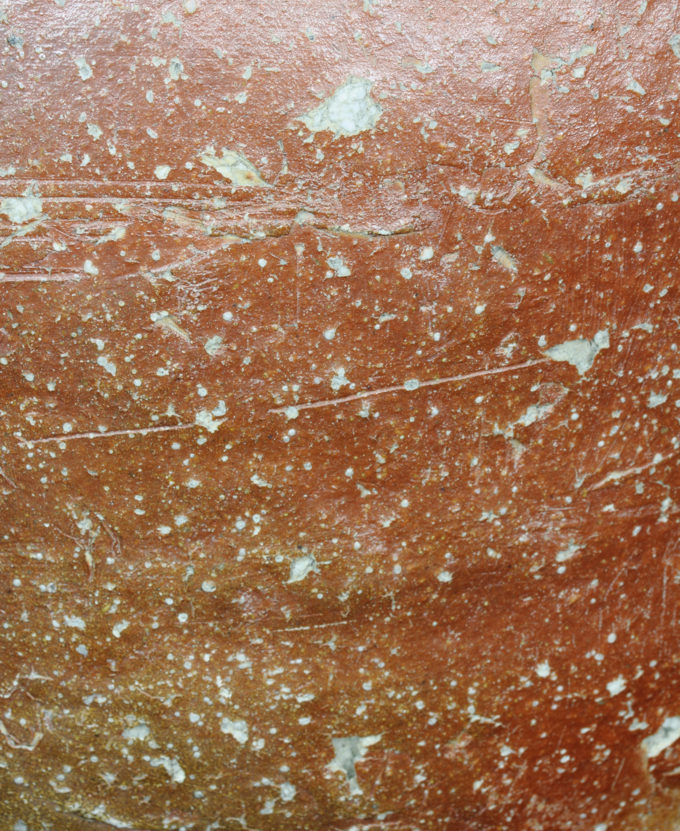

「陽のあたる枯野」と形容される赤あがりの焼き肌に大きな珪長石の粒が点在し、それがいたるところから爆ぜて顔を出しているさまは、他のやきものにはあまり見られない独特の景色で、これが中世信楽の特徴であり印象となっています。

この中世信楽について語られるとき「荒い土」という表現を見かけますが、これらの土はきわめて粒度が細かく「荒い土」とはおおよそ対極にあるものです。ほとんど「ヌタ」に近いほど細かい土に大きな石がゴロゴロ入っていて、それが大量の「石ハゼ」となり景色を成しているので、印象としては「荒い」のでしょうが、実際はとても細やかな素地にある程度の大きさの「異物」が混入することによりこのような表情のハゼが現われるわけです。地土が荒ければこのような爆ぜ方ではなくなります。これはもちろん制作により実証できますが、目視でも充分確認できることです。

やきものが水漏れする原因には、割れている、穴があいている、焼き締まりが甘い、器壁を石が貫通している(この場合よく焼き締まっている程、より漏れます)、などがあります。古信楽の石ハゼの多くは器壁を貫通しているので、小壺程度の水圧でも基本的に水が漏れます。

さて、中世信楽のやきものがこのように明らかに水漏れの原因となる石粒の混入を平然と通していたのはなぜなのでしょうか(近世以降には石粒は細かくなり、江戸末期では石粒を排除した施釉陶が主体となります)。石粒を取り去るために土を精製することは、さほど困難なことではありません。

当時には、水止めの知識や手法すら知らずにやきものを売り、客からクレームがつけば目の色を変えて作者にすべて責任を押し付けるデパート美術画廊のような輩がいなかったから・・・というわけでもなさそうです。(やきものの手入れや修理の出来ないやきもの販売店は、自動車の整備や修理ができない自動車販売店と同じです)

話が別コーナーに行きそうになりましたので戻します。

では、水漏れすることが明らかであるものの用途は何であったのでしょうか。

液体でないものを入れるというのは当然ですが、ここではそれ以外の用途について考えてみます。

水を張ると漏れるわけです。石ハゼは全体にまんべんなく分散しています。では、その「漏る」という特性を活かした用途にはどのようなものがあるでしょう。

信楽に限らず、古窯の壺の用途を推測されるとき、「種壺」説はよく出て来るものです。

種子を保存するにはまずは問題ありません。

次に、その種子を発芽させるにはまず水分が必要ですが、空気に触れていることも必要です。種子が水に浸かった状態では空気に触れることができないので、常に水分は供給されるが水に浸かってはいない、という環境を発生させるために適した装置を想定すると、まんべんなく少しずつ水がはける(つまり、漏れ出す)全体に石ハゼのある壺などは、当時としては最適であったのではないでしょうか。時折水を打っておけばよいわけです。デパートの喜ぶ「漏れない壺」ではそうもいかず、種も腐ってしまいます(しつこくてすみません)。

その意味では、中世の各種古窯のなかでも信楽は、種子を発芽させるための機能性にとりわけ優れていたわけです。

もちろん当時の信楽においても石ハゼの少なく焼き締まりの強いものを焼いていた窯もありますので、現在「古信楽」といえば一般的にイメイージされる「石ハゼの壺」はやはり、製土の怠慢などではなく、あえて「そのように」生産した、と思われます。因みに、これら室町中期までの信楽の、特にこの手の石ハゼの強い大壺などはその大きさの割に器壁が薄作りで、持ち上げると見かけより軽いのもひとつの特徴ですが、このことも上記の仮説を構成する要素として都合のよいものです。

以上、一例としてこの壺の用途の推測をしてみましたが、固形物を保存する場合の利点は通気性に優れることです。中世信楽のこの手の壺は、一見柔らかそうであっても大概は磁器質ともいえるほど焼き締まっていますが、実際に幾つかの他産地の壺とともに同時に水を入れて排出してみると、内側の乾きの最も早いのがこれら信楽の壺です。

「日本人は信楽と李朝で死ねる」とかつて古人に言わせた、やきものの美しさのひとつの到達点を、この壺に接しているといつも感じるものです。

その成り立ちにいかなる諸事情があろうとも、結局この時期の信楽のやきものの美しさには疑念や論考の入る余地がない、と言いたかったのでした。