「美術館などに保管され、実際に使用される機会を失った“名器”たちは“水を得る”ことがないので、無味乾燥な表情のものとなりその良さが損なわれてしまっている」という人が少なくありません。

そう言いたくなる気持ちはよくわかります。

たしかに美術館に入ってしまったやきものは本当に気の毒で、動物園のアフリカゾウや水族館のマンボウのほうがはるかに幸せそうに見えます。現在の美術館の大半はやきものの「見せ方」も知らないからです。当事者たちが、対象そのものにさほどの興味が無いことが原因と思われます。もし自分がやきものだったなら美術館などに入りたくはありません。

ですが、それらが展示ケースのなかで無味乾燥に見えるのは美術館のせいではありません。

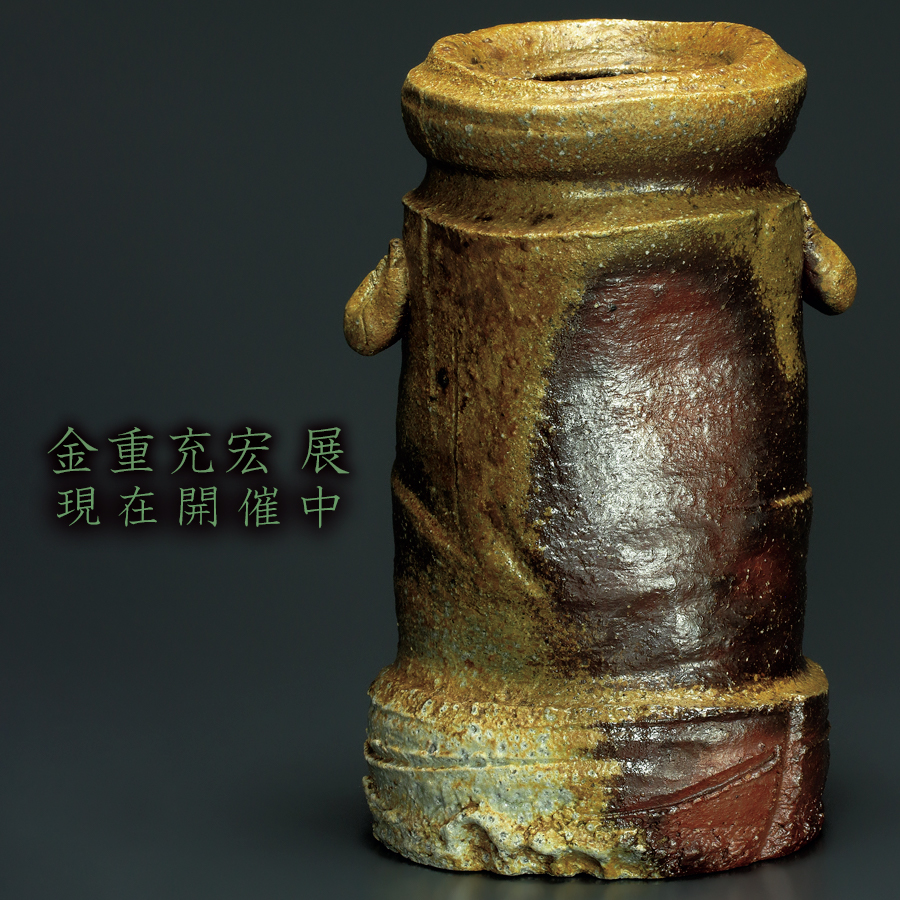

やきものは、窯から出た瞬間からすでにその優劣がはっきりと分かれているものです。時代を経てもその本質は変わりません。数百年の経年変化によって初めて「良くなる」ものではありません。これは誤解されることの多いところです。

「育つ」というのは“素性の良し悪し”とは少々別のことで、素性が良ければ育つとは限らず「グレる」ものもあるのはヒトと同じです。

経年変化の主なものとしては、貫入、汚れ、摩耗があります。これら経年による「劣化」が見る者によって「良い印象」となることならばあります。これは「侘び(見る側の事情)」、「寂び(モノ側の事情)」とも関連し、やや話が長くなりそうですので別の機会に「わさびのはなし」などとして述べてみたいと思っています。

加えてやきものは、窯から出てしばらくの間が「落ち着き」はないものの、最も「潤って」見えるものです。実際にはこの時がそのやきものの生涯で最も乾燥した状態であるわけですが、窯出し直後から水に浸すまでの間までのほうが潤いを感じることが少なくありません。

吸水性のあるやきものは水に浸すと表情が変わり、これを「水が利く」といいますが、勘違いしてはならないのは「水が利く」から「みずみずしく潤って見える」または「良くなる」とは限らない、ということです。

古器のように貫入に有機物が入り込んで酸化し「古色」がついているものの多くは、水を得ることによってその色が際立って前面に出るため、余計に薄汚れて見えるものが少なくありませんし、貫入に汚れが入っていないものは水に浸すと貫入が消えて見えなくなり、表情の奥行きを失し「のっぺらぼう」になる傾向にあります。もちろんこれらの効果によって良さの引き立った印象を与えるものもある、ということです。

焼き締め陶では、濡れている状態では表面を覆う水の被膜がレンズ効果となり土の質感が強調され潤った感じも際立ちますが、よく焼き締まったものの場合は20分もすれば乾き、また元の状態に戻ります。焼きが浅いものの場合では早々に水が浸み込みますのでまずは色が濃くなりますが、それが「深み」を演出してくれることもありますし、濡れたドブ鼠のようになるものもあります。

いずれにせよ、やきものの本質的な良さというものは濡らそうが乾かそうが、そのようなことに左右されるものではありませんので、その印象とは見る側の洞察力と直結するものです。

水を得たり長い年月を経たりして「良くなる」やきものは、もとの素性が良くなければなりません。そのあたりは、いつもニコニコ愛想の良い人や長い年月を経た人が「良い人」なのであれば世の中それほどややこしくはない、ということと同じようなものかと思っていますが、水や年月はやきものにとっての試金石といえるかもしれません。

そういえば、「美術館収蔵」以上に不幸なやきものもありました。

「押し入れ」のやきものです。

これらは「家にあったもので自分は興味ないが“お宝”(「お」が付くと急速に卑屈さを帯びる言葉の代表格です)かも知れないから手放さない」あるいは「高価だから使うのがもったいない」、さらには「外商に頼み込まれて買ってやった」値札が貼り付いたまま(包装紙に包まれたままのものもあります)押し入れに放り込まれ終身受刑者のごとく陽の目を見ることのない、それは悲惨な境遇にあるわけです。

美術館が捕虜収容所であるならば、押し入れはやきものの墓場であるのかも知れません。

こうなると、観光産業に身売りした「美術館」で野次馬の見世物となるだけがその役割と成り果てた「名品」たちのほうがずいぶんマシに思えてくるものですが、他人の不幸を見て自分はまだ幸せなのだなどという“相対性理論”は適切ではないと思いますので、冒頭のように感じるのであれば、自腹で買った「高価」なやきものには,せめて台所と食卓との間を常に往復する日々を送らさせてあげることです。

やきものを「育てる」には通常、水と時間、そして愛情(とお金・・)をかけるものです。