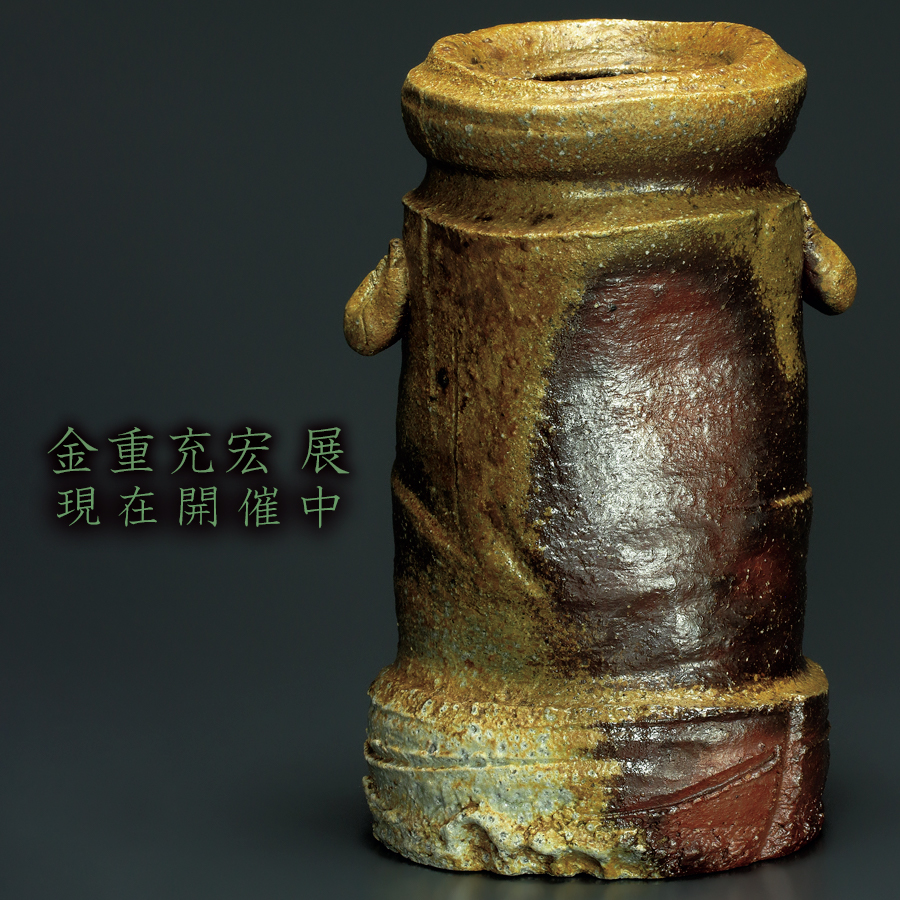

「徳利は普段あまり使わない」という人がいれば、ぜひ毎回使ってみて下さい。

徳利はやきものの中で最も見所が多く、使って楽しい器種です。

徳利を見れば、その作者の技量のみならず、やきものに対する解釈と思考の深度が顕著に判明します。その情報量の多さは茶碗やぐい呑の比ではありません。

徳利好きには『やきもの人生が格段に豊かな風景になる』というオプションがもれなく付いて来ます。

やきもの好き、ましてや酒器好きであれば、決して徳利の良さと使う楽しさを知らないまま死んではいけません。

酒器を扱う業者が「徳利は売れにくい」などと言ってぐい呑ばかり売っていると地獄に堕ちるのと同様、酒器好きを自認する者が「徳利は面倒だから使わない」などと言っていると、三途の川で河童に襲われます。

『酒器好きには”徳利派”と”ぐい呑派”があって、そのどちらかに偏る』という説もありますが、もちろんそれではいけません。どちらかに偏るのは酒器好きとしては不幸以外の何でもありません。

酒器を使って酒を呑む日々を送るにあたって、「ぐい呑はたくさん持っているが徳利は一本も無い」という人はいるかもしれませんが、「徳利は手元にたくさんあるがぐい呑はひとつも無い」という人は実際にはあまり知りません。ぐい呑が10あれば徳利7くらい持つ人が「徳利派」と呼ばれるわけですが、ぐい呑10:徳利0であれば「不幸な人」ということになりますので、せめて10:3くらいであれば無難な線でしょう。

というわけで本稿は、普段ぐい呑しか使わない「四合瓶から直!」などという方々への、やきもの人生が確実に明るく開ける、徳利のススメです。

徳利の見所や使い勝手の良さについては、やきもの全般と同じく当事者自身が感知し発見したものこそが全てですが、そう言ってしまえば何となく不親切なようにも感じられますので、私見にすぎませんが少し紹介してみます。

「とにかくまずは姿である」、、というのは真理ですが、これは何も徳利に限ったことではありませんので、次に行きます。

「手取り感が大切!」、、というのもやはり他器種でも同じではありますが、徳利の手取り感に関しては格段にその要素が多くなります。

器の実際の測定重量は「手取り感」のごく一部の要素にすぎません。

仮にまったく同じ重量の二つの器があっても、手に取れば重さが違って感じるのが「手取り感」です。

この最も大きな要因は、器壁の肉厚分布がどのようになっているかという、いわゆる重心です。

茶碗や酒盃も同様ではあるものの、徳利はこのことによる影響がとりわけ大きく、それが生命線ともいえる要素となります。

肉厚とは器壁の厚さのことですが、「手取り感」は何処が厚くて薄いかのバランスにより決定され、徳利は更にこれが酒の移動と残量に連鎖して変動します。この「手取り感の推移」の楽しさは、まさに徳利の圧倒的独壇場です。

抽象的な表現ですが、空の状態で手に取った際に中の空気ごとスッと持ち上がるような(「軽い」という意味ではありません)バランスの徳利は手に取っただけでも心地良いものですが、酒を入れての手取り使用感が良いという目安ともなります。

手取りに不快感を感ずるバランスの悪い徳利は、その原因が器壁の厚さが全体に均一であるか、”尻”だけが重いという場合が多いものです。腰部立ち上がりと肩部分との器壁の肉付きの加減が、徳利の手取り感を決定する最重要点です。

尻だけ重い、というのは技能の未熟にすぎないのでそのうち何とかなりますが、徳利の器壁厚を均一に作るのは、酒切れを気にして口辺先端部をムダに薄く作るのと同じく、「センスが悪い」または「やきものに興味の無い」作者の典型的な特徴です。

手取りが軽すぎる徳利も同様で、水注ぎくらいにしか使えません。

もちろん、数回の使用で関節炎になるほどの重量では、どのようなバランスであったとしてもそれがわかりませんが、徳利に限らず目方が単に重いというだけですぐ「重い!」と言ったり、その逆ならば「超軽い!」などと感心したりするのは、やきもの好きとして「モグリ」です。

どのようなものでも、”緩急”とそこから派生する”リズム”が生命といえますが、たとえ轆轤を紙のように薄く均一に挽けたとしても(練習すれば誰でもできます)、それが解らなければ先述のように「資質において劣る作者」となり、徳利はそれが特に露顕しやすいわけです。残念なことに、徳利が上手な作者が驚くほど少ない現状です。業者さん達は「徳利が売れない」とボヤく前にすべきことがあります。

手取り感の次に、使用の際に遭遇するのは「徳利の見込」です。

茶碗や酒盃では見込の重要性が認識されているものの、徳利となればその「見込」の認識が蔑ろにされている感があるのは残念なことです。

徳利の見込とは、注ぐ際に目視できる内部から口辺部までのことです。茶碗や酒盃と異なる点は、底や胴の内部を含まないところで、理由は内視鏡でも使わないと見えないからです(内視鏡を使ったとしても全体は一望できません)。

茶碗や酒盃は「見込」こそが、その実体であり生命といえる大切な部分です。人間にもしばしば適応される「見込みが有る(または無い)」の語源でもあります。

徳利は、姿、手取り、見込が三大要素で、この見込部分を通って酒が出て来る景色は、渓流の眺めのようで見飽きないものです。この見込の形状によって左右される、酒盃に注ぐ酒筋も大きな見所です(但し、これらに見とれていると酒が卓上に溢れ返るのでご注意下さい)。

注ぐ際の「出音」も大きな見所・・・正しくは聴所で、それぞれの徳利の個性が現れるところです。

尤も、出音が楽しめるのは最初の数注ぎですが、こまめに注ぎ足せば何度でも楽しめます。但し「手取り感の推移」は最後の一度となるので、どちらかの選択が必要となります。

「出音」の他に、徳利を戻すときの「引き音」というものを楽しめる形状をもつ徳利もあります。瓢徳利や琉球の渡名喜瓶などは個体差はあるものの出音、引き音、その中間音ともに強烈なインパクトを伴いますので、できれば静かな環境でお試し下さい。

そうこうしているうちに、冷やした酒であれば、徳利が結露して実に美しい肌合いとなります。(※注 この呼称は本来「冷酒」でもよいのですが、酒に関心のない料理店で出てくる「冷酒」は、一合瓶にほんとうに「冷酒」などと書かれている恐ろしい得体の知れぬ飲み物なので使用しづらい呼称なのです。余談ですがその昔、料理屋で「冷や酒(ひやざけ)と冷酒(れいしゅ)、どちらにするか?」と尋ねられ「??」となりましたが、前者は常温、後者は冷蔵のものということでした・・・・個人的には今も「常温」「冷やした酒」と呼んでいます)。

最後に、徳利を使う至福の極めつけは何かといえば、それは ”徳利を手に取り酒盃に注ぎ再び徳利を置く” という一連の所作によって生まれる「間合い」です。

徳利と酒盃、そして酒の選別による相性と呑む者の心身、酒の残量などによって千変万化するこの「間合い」が綺麗に決まると、ほんとうにこの国に生きて古今東西の酒器(もちろん「見立て」も含みますが、酒に使えば即ち酒器ですので「見立て」という言葉も野暮なものです)で日本の酒(「にほんしゅ」ではありません。「酒」をそう呼ぶのは国賊です)を呑むことが出来て良かった!と心底思うものです。

そのようなわけで、徳利は自ら手酌で使わなければ面白くも何ともないわけです。他者から勺を受ける場合は、徳利からの酒筋と酒盃に落ちる水紋ならぬ酒紋の観察に集中できることが唯一の利点ですが、手酌に優るものではありません。

「中世では手酌は無礼だった」・・ご心配なく。現在は中世ではありませんし、我が国のやきものには近世を迎えるまで、徳利に使用できるものも多くはありません。ついでに、盃に見立てられるもの自体も元は酒器ではない「山盃(現代の呼称です)」などの他にはそう多くありません。

「フランスではワインを手酌で呑むとアル中とみなされる」・・ご心配なく。ここはフランスではありませんし、呑むのは酒です。

ですから酒器好き同志で呑む場合にはぜひ、相手に酌をするのは「おひらき」までの間でただ一度だけにして下さいね。そうでなければ、「こいつわかっとらんな・・」ということになります。徳利と盃を合わせて使う楽しみを奪ってはならないのです。”接待”や”合コン”などの場合はどうであろうが知りません。

繰り返しますが、「酒器が好き」と言いながらも徳利(「片口」は後にして下さい)を使う習慣の無い方々は確実に不幸であり、そのまま寿命を終えればぜったいに成仏できません。

もしこれまで「ぐいのみ」しか手元に無いという方々がいれば、今からでも決して遅くはないので、即座に出家して徳利探しの旅に出ることを心底より強くお勧めします。